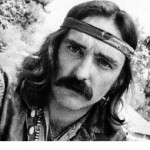

O povo, a paisagem e a vida na vila de Trancoso e arredores entre 1977 e 1993, compõem a exposição com 27 fotografias (sendo 4 impressas em alumínio de alta permanência, e as restantes emjato de tinta sobre papel de algodão, com qualidade museográfica, nas dimensões de 60 x 90 cm), que João Farkas apresenta na Paulo Darzé Galeria de Arte, Salvador, Bahia.

A relação de João Farkas com Trancoso vem de longas datas, inteiramente verificado ao nos defrontarmos em suas imagens com a construção de casinhas de barro, a subsistência pela pesca, o lazer por meio da natureza, e um cenário da vida de um local pacato, através de seu povo, da sua paisagem e do seu cotidiano em imagens da vila de Trancoso e arredores entre 1977 e 1993. Para o fotógrafo, a mostra, onde vemos um local pacato, tem o desejo que o hoje tenha orgulho deste ontem e reconheça a cultura local, além de alertar os turistas para a beleza e a magia, e que não se esqueçam de olhar o céu.

AntonioRisério, em longo texto no livro, onde analisa antropologicamente e historicamente a região, inicia dizendo: “As fotos de João Farkas me tocam assim, simultaneamente, em três planos: o estético (lembrando-me uma observação de Victor Hugo em Os Trabalhadores do Mar: à beleza basta ser bela para fazer bem), o histórico e o antropológico, sem nunca eclipsar o presente. Deixo a leitura do plano estético para filósofos, artistas e críticos do fazer artístico. E me concentro no Brasil profundo da zona cabralina de nossa fachada atlântica, hoje tantas vezes transformado e desfigurado. Não para analisá-lo, obviamente, que isto aqui não é um estudo ou ensaio. Mas para tocar em alguns pontos memoriais e presenciais que as belas fotos de Farkas avivam”.

Durante a abertura da mostra foi lançado – nacionalmente – o livro “Trancoso”, Editora Cobogó, com 128 páginas, projeto gráfico de Kiko Farkas, textos assinados porWalter Firmo e Antônio Risério, com apoio editorial da Paulo Darzé Galeria de Arte.

A palavra do artista

João Farkas e a Bahia é um amor antigo. “Tem aí uma história boa também, um parentesco indireto com Jorge Amado, porque meu tio Joelson, muito próximo a nós (casado com a irmã de minha mãe, Fanny) era irmão de Jorge e James. E a Bahia sempre foi uma coisa muito presente em nossa família. Meu pai, Thomas Farkas, tinha um fascínio brutal pela Bahia. Perguntado certa vez quem ele gostaria de ser se não fosse o Thomaz, respondeu: Batatinha. Vim muitas vezes a Salvador com ele e me hospedei algumas vezes na casa do Rio Vermelho, tendo sempre a riqueza cultural baiana muito presente”.

“Com Trancoso a coisa aconteceu na época da contracultura, após a ressaca da militância política. Foi uma descoberta do paraíso. E minha ligação foi imediata. Pensei em morar lá, comprei terreno, fiz casa e inúmeros amigos. Mas percebi que se morasse lá não faria o registro daquilo tudo que me parecia tão frágil e tão preciso. Aquele equilíbrio de séculos entre o homem e seu ambiente que nós mesmos os forasteiros acabaríamos alterando. Os fotógrafos que estavam por lá tinham as lentes mofadas e os filmes derretidos pelo calor. Era impossível trabalhar morando lá. Então eu virei um cigano que vinha sempre que possível e fotografava sistematicamente tudo: o trabalho, as festas, as casas, as pessoas. Fui aceito como uma pessoa local. Fotografava livremente”.

“Então quando começaram a sugerir que eu fizesse exposição deste material e livro eu pensei que os primeiros que deveriam ver este material e poder usufruir dele seria a própria comunidade. Daí nasceu o projeto de um Memorial do Povo, da Cultura e da Paisagem de Trancoso. Um pequeno museu que inauguramos agora em março de 2016. Foram 30 obras doadas que estão expostas provisoriamente no espaço da comunidade, no centro de Trancoso. Esta foi minha doação a eles. Doei também o uso de minhas imagens da vila para usos culturais. Uma das sensações mais gratificantes de minha vida foi ver o pessoal de Trancoso curtindo a exposição, reconhecendo amigos e parentes, discutindo as fotografias e a forma de vida de então. Maravilhoso”.

“Trazer isto a Salvador é outra missão, que o Paulo Darzé me ajuda a cumprir. A gente tem a sensação que a Bahia tem tantas coisas maravilhosas: a chapada, Itacaré, a costa do coco, do dendê, o recôncavo, a Baía de Camamu, é tanta coisa, tanta riqueza, que a região de Trancoso é mais usufruída pelos ‘sudestinos’ como diz Risério ou pelos franceses, italianos, holandeses e americanos do que pelos próprios baianos. É preciso incluir Trancoso na geografia dos soteropolitanos”.

Texto de Walter Firmo – De Quase Nada, Tudo

Ao pousar os olhos nas fotografias obtidas pela retina humanitária de João Farkas – numa memorável viagem aos confins de um paraíso terrestre em vias de extinção – penso no fazer fotográfico; ou como foi bom para a pintura o descobrimento da fotografia, uma vez que, libertada revelaram-se os Picassos e Dalis relegando o homem máquina fotográfica como um instrumento que se alimenta da realidade e que muito circunstancialmente nos devolve algo que vale a pena. A fotografia ainda é demasiadamente jovem (infinitos serão seus rumos) para um vaticínio seguro de sua maioridade como arte ou aquilo. Afinal o que é arte? Nestas fotografias tenho a sensação da gratificação do estar, do viver e isto me basta. O João é um emissário audaz, vigilante na arte de transmitir encantos mil a desafortunados cosmopolitanos. A função social da fotografia é também nos remeter o sopro da aragem e o doce perfume da felicidade e João segreda, na função decimal do segundo eterno “amém” folhas e sentimentos, luzes e arrabaldes daquela comunidade costeira arredia mas hospitaleira.O brilho de Farkas é puro estado sólido do espírito lírico, direito clássico na maneira de olhar o valor das coisas dimensionando o simples e transformando o quase nada em tudo, isto porque o toque mágico da lira do povo – preciso e paulatino – mostra o afago da necessidade de se ver nenhum momento supérfluo, porém, intimista e revelador.Visionário e carinhoso azuleja o singular na razão direta do cidadão que ama seu país, enaltecendo suas cores, expressando sua aldeia e sua gente, discursando o ambiente iluminado e as nuvens glorificadas; de quebra uma inesquecível aula de sociologia desnudando com elegância o caráter dos caboclos, mulatos e cafuzos “com todas as suas roupas comuns dependuradas salpicando de estrelas nosso chão”. É ele quem diz: “Eu queria uma coisa que saísse do coração, não importava o tamanho.” Aí a gente medita e também galopa o prazer do seu olhar, a candura, o mistério, ser feliz é estar, heróis de si mesmos, o riso, o digno, o gesto, a fatalidade de ser simples.Aliás, seu impiedoso olhar equilibra-se na fronteira do fio da navalha flutuando entre o simples e o simplório. Porém, nosso “intrépido” cavaleiro apeando o animal enleva e sublima o passeio – pé-ante-pé, de porta em porta – e empunhando o bisturi de sua intacta retina revela amálgamas da alma primeira valorizando olhos, caras e bocas, decifrando-nos num estudo psicológico “farkiano” toda a sofisticação do simples onde a crítica cede lugar à análise e as doçuras e sutilezas desfilam ao sol dará – pois foi assim que o artista escolheu.

Até 14 de maio.