-

-

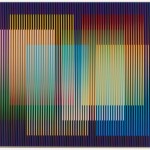

Thomas Farkas

-

-

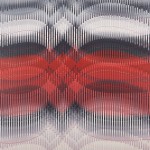

Eduardo Salvatore

-

-

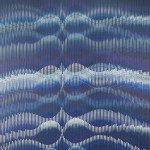

Willys de Castro

-

-

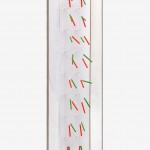

Alexander Calder

Denominada “Eixo-Êxtase | A Fotografia no Ambiente Modernista” e sob a curadoria de Eder Chiodetto, a Simões de Assis Galeria de Arte, Cerqueira César, São Paulo, SP, apresenta obras assinadas por Alexander Calder , Eduardo Salvatore, Gaspar Gasparian, Geraldo de Barros, German Lorca, Gertrudes Altschul, M. Laert Dias, Marcel Giró, Maria Martins, Moussia, Paulo Pires, Paulo Suzuki, Thomaz Farkas e Willys de Castro .

Eixo-Êxtase

A Fotografia No Ambiente Modernista

Os ecos dos movimentos dadaísta e surrealista que abalaram e modificaram por completo o status da arte nas primeiras décadas do século XX, conferindo a mesma uma maior complexidade na forma de entender as vicissitudes humanas, os labirintos do inconsciente e, por conseguinte, a forma de pensar o papel da arte, demoraram cerca de 25 anos para criar abalos significativos na fotografia brasileira.

Na década de 1920 a fotografia havia experimentado na Europa, por intermédio de artistas como Man Ray (1890-1976) e Lázló Moholy-Nagy (1895-1946), entre outros, um voo libertário a partir do qual deixara definitivamente de se ater somente à sua vocação documental. Essa nova fotografia passou a representar o sensorial e as parcelas não visíveis da psique humana. Aqui no Brasil a linguagem, quando muito, seguia a cartilha que pregava uma mimese entre fotografia e a pintura acadêmica de temas românticos.

No final da década de 1940, no entanto, os fotoclubistas brasileiros, capitaneados por Geraldo de Barros, investiram na experimentação, privilegiando a forma ao referente. Por meio de justaposições, cortes, uso exacerbado dos contrastes entre o preto-e-branco, solarizações e ataques físicos aos negativos, entre outras estratégias, esses pioneiros ampliaram o repertório semântico da fotografia.

Essa releitura tropical do que ocorrera no contexto da arte fotográfica europeia, passaria por uma digestão antropofágica, como sugeria o poeta Oswald de Andrade (1890-1954) em seus manifestos.

Em 1924, Oswald de Andrade, figura central da Semana de Arte Moderna de 1922, escreveu em tom crítico e jocoso o Manifesto Pau-Brasil e, em 1928, o Manifesto Antropófago. Em linhas gerais, esses textos propunham não renegar a cultura estrangeira, mas “devorá-la” para digeri-la fazendo-a passar por um filtro – “o estômago” – de referências nacionais. Ao final desse processo deveriam surgir obras e conceitos a partir da somatória do “nós + eles”, ou seja, um saber e uma cultura híbridos.

Num trecho do Manifesto Pau-Brasil, Oswald conclama os artistas a pensar o mundo e a representação dentro do campo da arte a partir das “novas formas da indústria, da viação, da aviação. Postes. Gasômetros Rails. Laboratórios e oficinas técnicas. Vozes e tics de fios e ondas e fulgurações. Estrelas familiarizadas com negativos fotográficos. O correspondente da surpresa física em arte…”.

É curioso que a fotografia surja de passagem num dos mais importantes momentos da arte brasileira. Essa citação atesta, de certa forma, que a fotografia brasileira estava ainda distante de perceber suas possibilidades narrativas e poéticas. Os “negativos fotográficos” até a metade da década de 1940 permaneciam focados na objetividade do registro e da documentação do entorno realista e não na potência lúdica contida na irradiação da luz das estrelas. Oswald conclamava, assim, um olhar de viés para a realidade circundante, um mergulho no sensorial em contraponto a arte de caráter figurativo.

Os primeiros passos nessa direção foram dados pelo artista Geraldo de Barros (1923-1998), que havia estudado desenho e pintura e, como a maioria dos artistas da época, se empenhava no figurativismo. Após experiências com a pintura expressionista, Geraldo adquiriu uma câmera Rolleiflex e começou a investigar as possibilidades expressivas da fotografia.

Ao ingressar, em 1949, no Foto Cine Clube Bandeirante, Geraldo chocou-se com o estágio da fotografia. Imitações de naturezas mortas, paradoxalmente, ocupavam o lugar da representação da cidade dinâmica e veloz que as máquinas e os carros imprimiam no Brasil desenvolvimentista da metade do século XX.

Influenciado pelas teorias da Gestalt, ramo da psicologia que se aprofunda no estudo de como os indivíduos percebem as formas elementares da geometria, Barros radicalizava, para espanto dos fotógrafos mais puristas, na síntese dos volumes e dos jogos de luz e sombra em suas experimentações fotográficas.

As experiências de Barros – grande parte delas realizadas no laboratório fotográfico na casa do amigo German Lorca – incluíam fotomontagens, colagens e intervenções no negativo fotográfico que resultavam em abstrações e num pulsante elogio das formas. Linhas e volumes se redesenham em suas Fotoformas, gerando matizes em preto, branco e cinzas. Essa série influenciou vários outros artistas que se dedicavam a fotografia e pensavam em ecoar no Brasil aquilo que havia sido gestado nas vanguardas européias duas décadas atrás.

Hoje, olhando retrospectivamente, é possível perceber que o espírito iconoclasta que marcou o modernismo brasileiro e operou mudanças substanciais na nossa fotografia, colocando-a definitivamente no eixo das experimentações artísticas foi nutrido em grande parte pelo ambiente artístico que transbordava além dos limites do fotográfico.

A geração que revolucionaria a fotografia brasileira, tinha nesse primeiro momento artistas como Geraldo de Barros, Thomaz Farkas, German Lorca, Gaspar Gasparian, José Yalenti, Marcel Giró, Gertrudes Altschul e Eduardo Salvatore, entre outros. Contribui fortemente para a criação de um ambiente que ajudava a pensar o fotográfico fora dos cânones, as obras e os artistas que chegaram para a primeira grande mostra de arte moderna realizada fora das instituições europeias e norte-amerricanas: a 1a Bienal de São Paulo, ocorrida em 1951. O pintor e escultor suíço Max Bill (1908-1994), premiado no evento, influenciou fortemente o movimento concretista brasileiro, que teve em Geraldo de Barros um de seus principais articuladores.

Participaram também dessa Bienal e da seguinte, o escultor e pintor estadunidense Alexander Calder (1898-1976), a pintora e escultora russa, radicada no Brasil, Moussia Pinto Alvez (1910-1986) e a escultora brasileira Maria Martins, agora reunidos com a geração de fotógrafos modernistas nessa mostra.

Entre as duas primeiras Bienais, em 1952, ocorreu a mostra Ruptura, no MAM-SP, marco inaugural da arte concreta brasileira, da qual Geraldo foi um dos artistas participantes ao lado de Waldemar Cordeiro e Luiz Sacilotto, entre outros. No mesmo ano de 1952, Calder ganhou o prêmio principal da Bienal de Veneza com um de seus icônicos móbiles.

O pensamento sobre o ritmo, a geometria, o movimento, a perda da gravidade, o ataque ao figurativismo e a dissolução do referente, somados à manifestação do inconsciente como nas obras de vocação surrealista da escultora brasileira Maria Martins (1894-1973) -, ajudariam a parcela mais irreverente dos fotógrafos brasileiros a repensar por completo as possibilidades semânticas do jogo fotográfico.

Eixo-Êxtase incita o público a perceber pontos de contato formais e ideológicos que marcam a produção fotográfica brasileira pós final dos anos 1940 com as esculturas e pinturas de artistas icônicos que expuseram por aqui a partir da 1a Bienal de São Paulo. Esse espelhamento entre linguagens distintas, que apontam para uma nova forma de percepção do mundo, evidencia-se quando observamos a têmpera e o óleo realizados em 1944 e 1945, por Alexander Calder, com as séries “Fotoformas” e “Sobras”, de Geraldo de Barros, as edificações fotografadas por Thomaz Farkas e os jogos formais de Paulo Suzuki e M. Laerte Dias.

As formas orgânicas e expressivas das esculturas de Maria Martins e de Moussia, dialogam com imagens de Gertrudes Altschul, Eduardo Salvatore, Marcel Giró e Nelson Kojranski. A pintura “Pierrot”, 1953, de Wyllis de Castro, contém o mesmo jogo hipnótico de planos e justaposições que inspiram boa parte dos fotógrafos do período, como Gaspar Gasparian.

O móbile “Ensigne de Lunettes”, 1976, de Alexander Calder, é o epicentro de “Eixo-Êxtase”. Ao desafiar a gravidade, privilegiar a leveza, incorporar o movimento casual e um ritmo inesperado para o volume escultórico, o artista serviu de farol para as novas gerações a partir dos anos 1930. Suas passagens pelo Brasil foram decisivas para impulsionar as linguagens construtivas das décadas de 1950 e 1960.

Essas reverberações estéticas que visavam rever o eixo construtivo a partir do ideário modernista, criaram um ambiente de êxtase formal que foram incorporados nas pesquisas dos fotógrafos brasileiros, gerando um novo patamar para a fotografia de arte por aqui.

As “lunettes” do mobile de Calder constelam na Simões de Assis Galeria como as estrelas no firmamento do modernismo brasileiro, definitivamente “familiarizadas com negativos fotográficos”, como pedia Oswald de Andrade.

Eder Chiodetto

De 30 de março a 11 de maio.