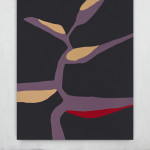

A Galeria Marcelo Guarnieri, Jardins, apresenta, entre os dias 14 de maio e 25 de junho, “Hipocampo”, segunda exposição individual de Silvia Velludo no endereço de São Paulo. Além das pinturas da série “Hipocampo”, realizadas entre 2016 e 2022, a mostra reúne algumas das obras produzidas pela artista durante a década de 2000, como as pinturas das séries “Penumbras” (2003-2004), “Divisas” (2007-2012), o livro-objeto em letreiro digital “Ida” (2012) e a videoinstalação “Projeto de Aurora” (2002). A exposição conta com texto assinado por Fernando Cocchiarale.

Formada por mais de 300 pinturas, a série “Hipocampo” dá continuidade à investigação de Silvia Velludo sobre a produção e a reprodução de imagens através da pintura. A artista faz uso de um extenso acervo de fotografias de celular, de notícias de jornal, cenas de filmes e posts de redes sociais para refletir sobre a aparente banalidade dessas imagens e o ritmo acelerado em que são difundidas, traduzindo os códigos da linguagem fotográfica digital para a linguagem pictórica. O título remete à estrutura cerebral responsável pelo armazenamento da memória e faz uma alusão ao registro involuntário que fazemos das imagens que nos rodeiam e as infinitas associações inconscientes que podem ser estabelecidas entre elas. O conjunto de pinturas de tamanhos variados é distribuído por toda a extensão das paredes da galeria, formando um grande painel diagramático de retratos do cotidiano, intercalados ora com telas recobertas por pigmentos metálicos, ora com placas reflexivas de aço, bronze, cobre e latão que, ao espelharem a imagem do espectador, interrompem o fluxo do “scrolling” visual e servem como zonas de respiro.

“A visão panorâmica de tantas imagens em fluxo nos conecta diretamente à experiência de navegação digital nas telas dos celulares e nas redes sociais, profusão que nos chega diariamente produzindo histórias descontínuas e quebras de narrativa. A dinâmica das imagens digitais já não nos permite saber a origem e a história de cada momento, local ou encontro, em seus respectivos tempos e lugares, diante da acelerada produção, difusão e consumo de informações pelas redes. O panorama de cenas de Silvia Velludo propõe uma reflexão em torno da saturação de imagens nos meios digitais e a busca por permanência e sentido que uma obra artística idealmente almeja em sua essência.”, observa o crítico Fernando Cocchiarale.

A reapresentação das séries “Penumbras” (2003-2004) e “Divisas” (2007-2012) propicia ao público um reencontro com as origens da pesquisa de Silvia Velludo sobre a formação da imagem através da pintura. Ao longo da década de 2000, a artista estava menos interessada pela imagem como representação figurativa do que por sua constituição enquanto fenômeno físico. Em “Penumbras” a artista trabalha a dispersão da luz através do embate entre pequenos pontos de cor, formando, em cada tela, estruturas reticuladas que podem remeter à imagem granulada dos televisores de tubo. Se nessa série Silvia Velludo explora efeitos ópticos através do uso da tinta acrílica e das diferentes combinações e tonalidades possíveis de serem alcançadas pelo material, em “Divisas” ela escolhe trabalhar com as propriedades inerentes das contas de vidro. O caráter cintilante do vidro colorido é intensificado nestas pinturas pelo agrupamento de uma grande quantidade de pequenas esferas coladas em uma superfície de 4m², causando aos olhos a impressão de que há uma desintegração da cor em milhares de pontos de luz. Anterior a essa investigação desenvolvida por Silvia Velludo através da pintura sobre a formação da imagem como um fenômeno óptico, é a sua produção de videoinstalações. A videoprojeção surgia para a artista como uma linguagem que lhe permitia trabalhar com a materialidade da própria luz, explorando a variação de cores, formas e palavras a partir dos recursos da imagem em movimento. “Projeto de Aurora” (2002) consiste em uma sequência de cores projetadas em uma superfície quadrada formada por cerca de 30 kg de sal grosso. Similar ao interesse de Silvia Velludo pela incidência da luz na matéria vítrea é o interesse pela incidência luminosa na estrutura cristalina do sal e sua alta capacidade de reflexão. As cores projetadas fazem referência às cores produzidas pelas Auroras Polares, fenômenos físico-químicos que resultam de interações entre o campo magnético terrestre e o plasma solar e que podem ser observados pela emissão de luzes coloridas que se movem pelo céu.

“Ida” (2012) é um livro-objeto em formato de letreiro digital que reúne diversos escritos produzidos pela artista ao longo de doze anos a partir daquilo que ocorria ao seu redor – em espaços públicos, privados ou mesmo na televisão. O trabalho foi apresentado pela primeira vez na exposição “Há mais de um poema em cada fotograma” em 2012, onde a artista ocupou todas as paredes da galeria com centenas de detalhes ampliados de fotografias realizadas durante dez anos em uma operação similar, registrando excessivamente as imagens de seu entorno. Se em “Ida” a artista escolhe a palavra como ferramenta para dar conta desse registro e em “Há mais de um poema em cada fotograma” ela escolhe a fotografia digital, em “Hipocampo” Velludo executa um procedimento já iniciado em sua exposição anterior “Autorretrato com Iphone 5C”, traduzindo o registro fotográfico para a linguagem da pintura. A noção de velocidade é uma questão que perpassa todos esses trabalhos, tanto no embate entre o ritmo ágil de uma escrita de observação baseada na associação livre e a leitura regulada pela lentidão do letreiro, como no embate entre a rapidez da captação da fotografia e o moroso feitio de uma pintura figurativa.

Fernando Cocchiarale

Março de 2022

A crescente presença dos meios digitais em nossa era definiu novas práticas e questões aos artistas que se utilizam das imagens como meio de criação poética. Como uma contraposição crítica à natureza funcional e pragmática da economia da imagem, muitos artistas têm buscado diferentes modos de refletir sobre a sociedade tecnológica contemporânea. Embora a origem artesanal da imagem tenha sido gradualmente substituída por meios técnicos como a fotografia, com a expressividade da mão cedendo lugar à objetividade das lentes e à rapidez e acessibilidade das câmeras, a reprodução manual de imagens de origem fotográfica ou digital em pintura é uma operação que investiga e reavalia de modo amplo o processo evolutivo dos meios técnicos e tecnológicos e suas possíveis rearticulações. A reunião de pinturas que Silvia Velludo apresenta nesta exposição tem por origem a coleção de inúmeros arquivos de imagem de internet e fotos digitais de celular que a artista seleciona e reproduz em suas obras como repertório visual para o seu fazer poético. Silvia se utiliza da mídia digital como um caderno de notas em que pessoas, lugares e momentos a serem lembrados são guardados em imagem e posteriormente trabalhados em tinta sobre tela. Suas pinturas retratam cenas e acontecimentos que espelham um panorama imagético próprio do universo da cultura digital e da dinâmica das redes sociais em sua profusão de temas, recortes e registros, situando-se entre o memorável e o comum, o admirável e o banal, o insólito e o corriqueiro. As pinturas a partir de arquivos de imagens digitais remontam à última exposição individual realizada por Silvia, Autorretrato com iPhone 5c, em 2016, quando voltou a se dedicar à pintura de observação. As múltiplas cenas do trabalho atual resultam das constantes temporadas de viagem de Silvia Velludo entre sua cidade natal, Ribeirão Preto, e São Paulo, onde também reside e trabalha, e outras localidades em que, acompanhada de pincéis, tintas e telas portáteis, a artista registra suas pinturas diretamente em cada lugar de estadia, justificando a escala diminuta de suas obras. As 295 pinturas realizadas por Silvia Velludo ao longo de seguidas temporadas de viagem estão dispostas por todas as paredes do espaço de maneira a compor uma extensa rede de campos visuais em frações irregulares. Com o aspecto de um diagrama descontínuo, suas cenas deslizam visualmente em séries horizontais, verticais e diagonais que, também em saltos, se remetem a outras cenas por proximidade, semelhança ou oposição, um fluxo de imagens que forma narrativas sequenciais, cruzadas ou aleatórias em associação direta com a observação do espectador. Silvia articula diferentes níveis de significação para as suas imagens. Entre formas e cores sortidas de centenas de pequenas telas de pintura figurativa esmerada, um visitante atento notará a presença de retratos e olhares que parecem dialogar em silêncio com o observador, formando uma narrativa paralela; em outro momento, cenas frugais de crianças e animais de estimação se impõem pela força afetiva, doméstica e familiar que evocam, ainda que seja a intimidade anônima e distante das imagens da internet. Cenas de peixes nadando em círculos parecem estar em ação, como se a pintura guardasse a memória do movimento e capturasse a atenção do espectador. Bonecas, brinquedos e obras de arte se alternam entre paisagens, fruteiras e personagens obscuros das redes sociais e do noticiário em busca de uma contextualização plausível e de sentidos inteligíveis. As pinturas aqui reunidas por Silvia Velludo adquirem sentido pela noção de conjunto que toda coleção estabelece. As diversas situações pintadas sobre tela se interpõem enquanto campos espaciais e planos figurativos, condição aberta que possibilita inúmeras combinações narrativas por justaposição, deslocamento e associação livre. O passeio visual que este dispositivo pictórico propõe reconstitui uma dimensão temporal fílmica da imagem, tanto pela sugestão de movimento contínuo das cenas pintadas – peixes em círculos, olhos em órbita -, como pela ação do próprio olhar que percorre as superfícies das pinturas à procura de novos estímulos e significações. Estas pinturas parecem propor, repetidas vezes, um jogo de adivinhação em torno da identificação das cenas escolhidas pela artista. Como em um desafio ou charada, tentamos reconhecer quais entre aquelas imagens referem-se a notícias, personagens e momentos que lembramos – ou ignoramos. Ou como estas cenas se recombinam em histórias particulares, eventos públicos ou acontecimentos desprovidos de informação alguma enquanto somos levados a imaginar situações, relações e desfechos entre os episódios retratados. Diante desta grande reunião de pinturas somos tomados por um labirinto narrativo de notas cifradas, imagens privadas e públicas, todas fadadas à efemeridade de postagens perdidas e noticiários esvaziados. A visão panorâmica que Silvia nos propõe para estas imagens aponta para uma solução original. A plural diversidade de assuntos exibidos se entrelaça com as inúmeras associações possíveis formadas pelos encadeamentos das cenas como campos de leitura. À maneira de um jogo de palavras-cruzadas composto por imagens em desdobramento visual contínuo, nosso olhar é levado a rastrear superfícies, identificar sinais e construir nexos a partir de um caleidoscópio de fragmentos da realidade. A disposição das telas é alternada por quadros metálicos luminosos e brilhantes em aço, bronze, cobre e latão que provocam um rebatimento do olhar imersivo da pintura e emprestam ritmo ao intenso fluxo de imagens. Como zonas de respiro e contemplação, abrem um intervalo de tempo que parece condensar as vivências imagéticas em um plano de emanações reluzentes e silenciosas. A ágil circulação das imagens digitais nas mídias eletrônicas desvela, por sua vez, sua natureza temporal efêmera que as conduz tanto ao desaparecimento quanto à obsolescência. Em seu pensamento poético, Silvia apropria-se de cenas cotidianas aparentemente comuns e as transfere do meio digital ao suporte material, artesanal e analógico da pintura, meio que empresta um sentido de permanência e duração às imagens. A visão panorâmica de tantas imagens em fluxo nos conecta diretamente à experiência de navegação digital nas telas dos celulares e nas redes sociais, profusão que nos chega diariamente produzindo histórias descontínuas e quebras de narrativa. A dinâmica das imagens digitais já não nos permite saber a origem e a história de cada momento, local ou encontro, em seus respectivos tempos e lugares, diante da acelerada produção, difusão e consumo de informações pelas redes. O panorama de cenas de Silvia Velludo propõe uma reflexão em torno da saturação de imagens nos meios digitais e a busca por permanência e sentido que uma obra artística idealmente almeja em sua essência. O jogo poético firmado entre o universo particular de suas imagens e as notícias e postagens das redes sociais tensiona a nossa percepção do real. Tal qual um dispositivo expositor de memórias e lembranças, somos seduzidos pela curiosidade e pelo espírito imaginativo que tantas imagens reunidas são capazes de estimular. A instalação de pinturas de Silvia revela-se, assim, um inventário de vivências a serem reconstituídas que, como cápsulas de tempo, retém uma dimensão existencial que as imagens resistem em desvelar. A proposição artística de Silvia Velludo nos proporciona, assim, uma experiência contrária àquela celebrada pelo frenesi do mundo digital: a desaceleração intuitiva que reestabelece correlações poéticas entre o real e suas representações a partir da apropriação afetiva e artesanal das imagens. A contemporaneidade de suas pinturas e questões entrecruza-se com a dominante e frágil onipresença das imagens digitais em nosso cotidiano.