Quatro artistas, sob a curadoria de Sonia Salcedo del Castillo, inauguram coletiva na Galeria Patricia Costa, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. A partir do dia 24 de março Ana Durães, Ana Luiza Rego, Monica Barki e Nelly Gutmacher expõem seus trabalhos. A coletiva “As – Durães Rego Barki Gutmacher” apresenta pinturas, fotografia e objetos pictóricos no novo espaço da galeria, que dobrou de tamanho e agora ocupa 160m².

Sonia Salcedo del Castillo assinala que:

“No conjunto exposto há uma pulsão léxica, de convivialidade, que é ulterior à retórica feminina. Trata-se de uma dinâmica, possivelmente, legada de experimentações empreendidas entre as décadas de 60-80, da performance ao conceitual, passando pela ideia de objetualidade que nos conduz à percepção de certa carnalidade corpórea, quiçá emprestada da pintura. Sensualidade de corpos, curvas e formas sinuosas, de frestas ambíguas e imagens oníricas… de fragmentos míticos, ancestrais, eróticos, naturais…”.

“Isso se expressa na volúpia da arqueologia escultórica dos objetos de Nelly, na luminosidade pictórica dos planos arbóreos de Durães, na dramaturgia das imagens viris ensaiadas por Barki, na mítica pictural de vazios e cores construída por Rego.”.

Sobre as obras e as artistas

A paisagem, a presença de árvores e a natureza integram o campo narrativo que Ana Durães instala nas suas pinturas, fruto de uma pesquisa já realizada há alguns anos. Na coletiva, as pinturas apresentadas fazem parte da grande série “Natureza Alterada”, resultantes de um trabalho realizado a partir da vegetação observada em suas incursões pelo interior do Brasil. Segundo a artista, seria como olhar para o interior com uma visão mais profunda e investigativa.

Segundo Ana Luiza Rego, dentro de um mundo paralisado, no auge da pandemia, um coração acelerado ganhou espaço nas suas telas, como um avatar que viajava por tempos, momentos e espaços poéticos. Ele continua aí, como um pássaro que fugiu da gaiola, percorrendo sentimentos e questionamentos compondo suas “Crônicas do Devaneio”.

Monica Barki descortina o mundo fantasioso dos motéis cariocas. São ao todo três pinturas e uma fotografia da série “Desejo/Arquitetura do Secreto” (2014/2017), com performances realizadas em diversos motéis do Rio de Janeiro. Da Barra da Tijuca a São Gonçalo, passando por Botafogo, Lapa, Glória e Avenida Brasil, a artista frequentou as mais diversas suítes captando imagens com sua câmera. Na maioria das vezes, Barki age como protagonista da obra, elaborando e executando as ações. Ela cria nos quartos uma atmosfera quente, sensual e convidativa, utilizando a superposição de imagens, jogos de espelhos, máscaras, luzes, janelas, objetos eróticos e instrumentos de prazer.

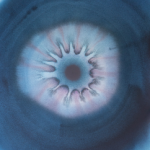

Ao empregar seu próprio corpo para a moldagem inicial em gesso, que depois será transformada em cerâmica, Nelly Gutmacher pesquisa esta linguagem do corpo, linguagem não discursiva. Age um pouco como o médico legista que disseca as partes do corpo para melhor conhecê-lo: seios, ancas, ventre, pele, tímpano, hímen. E não contente em isolar estes fragmentos, recolhe neles, ou com eles, a lingerie, o sutiã, a calcinha, que são atributos de sedução, segunda pele ou corpo. Erotizados pelo corpo, estes objetos-fetiches são arqueologicamente parte dele, portadores de significados. Mais: Nelly pesquisa, no corpo, os símbolos da repressão (ou da libertação): incrustações de chaves e de ornamentos.

De 25 de março a 30 de abril.